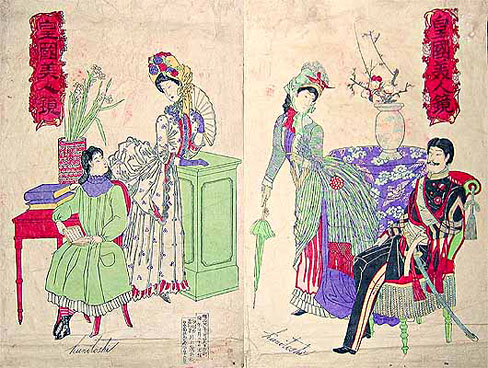

明治維新以後、鹿鳴館等に象徴される欧化政策は、日本の生活様式を西洋風へと変化させていきます。

その一方で、欧米列強の帝国主義政策に反対する国粋主義の運動が盛んになり、明治中頃には日本の伝統文化を見直す方向へ政策転換がなされます。

その動きの中で、いけばなも明治政府の政策として、女学校の正課に取り入れられることになります。

しかし、生活様式の西洋化は進む一方で、伝統的な生活様式との葛藤が始まります。

日本的な生活様式の構成者である 「いけばな」 もその一つでした。

洋風建築が増加するにつれ、「フラワーデコレーション」、「フラワーアレンジメント」 等と称される 「西洋いけばな」 の影響を受け、 様々な 「型」 に縛られた当時の「いけばな」を離れて、積極的に洋花を取り入れた、生活空間に相応しい 「いけばな」 が望まれることとなります。

「投入花」 「盛花」 はその先駆けといえるでしょう。

そのような動きの中で 「いけばな芸術運動」 が展開されます。

そのような動きの中で 「いけばな芸術運動」 が展開されます。それまでの 「いけばな」 は、宗教的もしくは道徳的な一面をもっており、ただ美しい花を生けるだけのものではありませんでした。

しかし、「いけばな」 そのものがまず美しく、芸術たりうるものでなければならないとしたのが 「いけばな芸術運動」 です。

この運動により、大正から昭和初期にかけて 「いけばな」 は芸術として認知されることとなります。

また 「いけばな芸術運動」 の中でも、懐古的もしくは形式主義的な 「いけばな」 を否定する前衛派により、それまでの必需品であった 「植物学的な花」 「花器」 といった制限がはずされ、「いけばな」 はより広い表現方法を手にすることになります。

現在、自由花と呼ばれているものは、形式主義的なそれまでの 「いけばな」 に対して、「西洋いけばな」 を含む型にこだわらないものの総称として、当初 「フリースタイル」 という言葉で呼ばれていました。

今日ではそれが日本語に訳され 「自由花」 と呼ばれています。

自由花は洋花や日本人の美感を取り込みながら、いまなお変化し続けています。

自由花は洋花や日本人の美感を取り込みながら、いまなお変化し続けています。